Вологодский «МК» уже писал об авторском проекте филолога, заведующего кафедрой литературы Вологодского государственного университета Сергея Баранова «Популярно о литературе». 28 апреля в Вологодской областной научной библиотеке прошла очередная лекция профессора. В этот раз она была посвящена 190-летию создания Александром Сергеевичем Пушкиным трагедии «Борис Годунов» (1825). Стоит отметить, что «Популярно о литературе» становится популярным: в этот вечер гостей было намного больше.

«Год литературы без Александра Сергеевича Пушкина обойтись не может. Это символ русской культуры, это символ русской литературы, это та фигура, на которую наши писатели всегда оглядывались. В этом году исполняется 190 лет с того дня, когда Пушкин завершил работу над своей драмой «Борис Годунов». Она переживала разные периоды в истории своего восприятия: было и охлаждение, были и восторги, было и забвение. Сейчас к этой драме относятся с великим почтением не только наши отечественные исследователи, не только наши отечественные деятели культуры, но и зарубежные. В книге одной американской исследовательницы, посвящённой драматургии, я нашёл формулировку, согласно которой драма Пушкина «Борис Годунов» относится к величайшим произведениям мировой драматургии», - начал свой занимательный рассказ вологодский профессор.

Александр Сергеевич Пушкин написал эту драму в Михайловской ссылке, которая длилась с 1824 по 1826 год. Пушкин приехал в Михайловское 9 августа 1824 года, вернувшись из Южной ссылки. Там писатель был на Кавказе, в Крыму, Молдавии, Одессе, общался с людьми, которые боролись за свободу Греции на Балканах (они проникали на территорию Российской империи, где собирали деньги, запасались оружием). Также тогда Пушкин теснейшим образом был связан с Южным обществом декабристов.

«Это очень яркий период его жизни, закончившийся драматично, но счастливо для русской литературы. Драматично почему? Пушкин был человеком очень общительным, с богатством впечатлений. Так вот это богатство впечатлений и было на юге, а когда его перевели в Михайловское, ситуация резко изменилась. Михайловское – это ведь даже не село, это сельцо, небольшое имение с небольшим дворянским домиком, и Пушкина сюда перевели в настоящую ссылку. Если ранее его просто перевели по службе, то здесь в Михайловском была настоящая ссылка без всяких условностей. Пушкин находился здесь в одиночестве, потому что соседей, с которыми бы он мог хорошо общаться, не было. Хотя почти не было: неподалёку было имение Тригорское, но туда близкие ему люди приезжали только летом», - рассказывает Сергей Баранов.

О каком же счастье для русской литературы говорит Сергей Юрьевич Баранов? Дело в том, что когда Пушкина по той или иной причине лишали общества, именно тогда начинался настоящий интенсивный творческий процесс. «Так было в Михайловском и так будет в первую Болдинскую осень в 30-м году, когда его холера запрёт в этом Болдине, и из-под пера будут просто сыпаться произведения!» - подчёркивает филолог.

Во время своей лекции Сергей Баранов познакомил читателей библиотеки и с знаменитыми картинами, во–первых, Николая Ге «Пушкин в селе Михайловском»: «К Александру Сергеевичу 11 января 1825 года – как раз пишется трагедия «Борис Годунов» - приехал его друг по лицею Иван Пущин, будущий декабрист. Он пробыл меньше суток у Пушкина, но общение было очень интенсивным, и они обо всём успели поговорить, прочитали рукописный вариант комедии «Горе от ума». Не знаю, что имел в виду художник, но вполне вероятно, что он изобразил как Пушкин читает Пущину какие-то фрагменты своей трагедии «Борис Годунов».

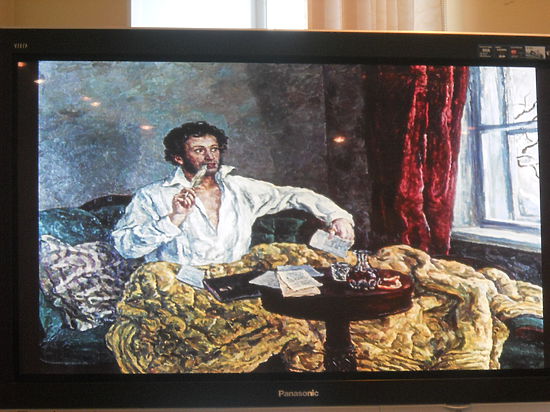

А вот художник Пётр Кончаловскийпредставил творческий процесс Пушкина в Михайловском: столик, вино, рукописи, зима за окном. «Но хочу отметить, что «Борис Годунов» не только за столом или на диване писался. Пушкин, в частности, вспоминал, что одну из значимых сцен, а именно сцену у фонтана, где появляются Марина Мнишек с Дмитрием Самозванцем, он придумал во время конной прогулки. И текст придумал, но пока доехал домой, половину забыл, но всё-таки написал. Впоследствии он говорил своим друзьям: «Вот там на коне всё гораздо лучше выглядело», - Сергей Баранов точно сам был очевидцем тех событий, вы это ещё не раз заметите.

В Михайловском произошли очень важные события в жизни Пушкина. Во-первых, он пришёл к решению о своей духовной Родине, которое можно сформулировать так: «У меня есть дом». Дело в том, что до Михайловского он считал себя почти бездомным, отношения с родителями были очень трудными. «Пушкин не был любимым ребёнком, а когда он приехал в Михайловское, вообще получился скандал. Пушкин, беседуя с отцом, выяснил, что он дал обязательство компетентным органам, как бы мы сейчас сказали, доносить о поведении сына. Получился колоссальный скандал, семья уехала, и Пушкин остался один. В Михайловском он найдёт свой дом. «Мой дом – лицей!» - так он решил. Тогда же появится первое стихотворение Лицейского цикла «19 октября 1825 года», которое как раз это продемонстрирует. Приедет Пущин, приедет Дельвиг – это будет иметь для Пушкина колоссальное значение», - рассказывает литературовед.

Второе решение, которое принял Пушкин в Михайловском - «Я поэт». До этого Пушкин по сути не знал, кто он и кем ему стать. Он находился на государственной службе Коллегии иностранных дел, мог двигаться по этой линии. Пушкин серьёзно подумывал о том, не пойти ли ему в военные. Пушкин мог стать помещиком. Вот три основных пути для дворянина: статская служба, военная служба, помещичье хозяйство. «Писатель колебался, но в Михайловском пришло очень чёткое осознание: «Всё, хватит, я не военный, я не чиновник, я не помещик. Я поэт!». И вот поскольку «я поэт», надо же как-то отметить это дело, написать какое-то большое поучительное произведение», - так лекция подходит к разговору о замысле великой пьесы.

Александр Сергеевич начинается активно заниматься самообразованием и по литературе в первую очередь. Он просил друзей, чтобы ему присылали книги. Собрания сочинений Батюшкова, Державина, Шекспира и т.д. он штудировал тщательнейшим образом с карандашом в руках. Экземпляры книг Пушкина испещрены его пометами. Там же в Михайловском он изучал «Историю государства Российского» Карамзина. «Ещё находясь в Петербурге и будучи совсем юным молодым человеком, Пушкин, скажем так, их полистал. Во время ссылки в Михайловском вышли тома 9,10,11, а там речь идёт об Иване Грозном, Смуте, Борисе Годунове. И вот где-то на перекрестье Шекспира и Карамзина начинается формироваться замысел пьесы. И Рылеев Пушкину об этом писал: «Ты находишься около Пскова». Псков в 1510 году пал, его подчинили Москве, а ведь до этого там была республика. В результате Пушкин приходит к решению написать драму на русском историческом материале под влиянием Шекспира», - отмечает Сергей Баранов.

Стоит подчеркнуть, что это очень важно, ведь драматургия русская 10-20-хх годов XIX века – это драматургия очень далёкая от Пушкинского «Бориса Годунова»: на сцене продолжается существовать и утверждаться классицизм. Пушкин задумал создать произведение, которое бы обновило русскую драматургию, и именно поэтому пишет его на некоем пересечении Шекспира и Карамзина.

Вологодский литературовед зачитал фрагмент предполагавшегося предисловия пьесы «Борис Годунов»: «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием Шекспиру я подражал в его вольном широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов, Карамзину я следовал в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени».

Теперь поясним все эти ключевые моменты. Первое: драматургия классицизма строит характеры на одной линии. Пушкин сам об этом рассуждал. Кто такой Тартюф у Мольера? Лицемер. С кем бы он ни говорил, с кем бы он ни общался, он лицемерит. «Он даже стакан воды берёт, лицемеря», - говорил Пушкин. - «И возьмём Скупого у Шекспира в пьесе «Венецианский купец». Этот Скупой – умный, хитрый, обаятельный, любит свою дочь». Пушкин вслед за Шекспиром хочет также создать в пьесе многоплановые многообразные характеры.

Второе: Карамзину Пушкин следует в светлом развитии происшествий. Речь идёт о том, что Пушкин не выдумывал фабулу, а взял у Карамзина цепочку событий, на основе которой построит свою концепцию, изложит свои взгляды, воплотит своё представление о жизни. Не секрет, что любое произведение является отражением внутреннего мира автора. Так вот пьеса «Борис Годунов» для Пушкина – это определённый способ самопознания, способ ответить самому себе на ряд важных вопросов: «Кто я такой? Как я живу? Каковы цели моей жизни?». Если угодно, на языке современной психологии можно сказать, что в пьесе «Борис Годунов» заключена «Я-концепция» Пушкина.

Третье: писатель пытался проникнуть в язык, дух времени. Конечно, пьеса написана современным для него литературным языком, но какие-то вкрапления, какой-то колорит, какие-то тона языковой практики XVII века Пушкин использовал.

В своей пьесе поэт нарушает все драматургические единства: единство места нарушено – действие переносится постоянно; единство времени нарушено – в классицистской драме всё действие нужно уложить в промежуток в 24 часа, а Пушкина – семь с половиной лет; единство действия автор тоже едва сохранил – существует многообразие событий, да и пьеса называется «Борис Годунов», который появляется только в шести сценах, когда самозванец – в шестнадцати. Сам Пушкин упоминал и единство стиля, говорит Баранов: «В драматургии классицизма все персонажи говорят одним и тем же языком, а в его «Борисе Годунове» языковая палитра невероятно богата: тут есть и высокий стиль, и низкий, и даже очень грубые словечки. Пушкин говорил: «Ну как я свою пьесу дамам покажу? Там по матерному бранятся!». Таково явное отрицание практики классицизма автором».

Первые упоминания о том, что писатель работает над «Борисом Годуновым», относятся к октябрю 1824 года. Это был очень интенсивный сложный творческий процесс. Доказательство этому – сохранившаяся рукопись произведения, говорит Сергей Баранов: «Мы обычно представляем себе Пушкина как человека, у которого вдохновение всегда работает, и вот он как начал, из-под пера полились стихи, и всё выстроилось. Ничего подобного! Вот как выглядят рукописи Пушкина, рукопись «Бориса Годунова»: зачёркивания, вычёркивания, бесконечные переделки. Это и есть то, что называется творческим процессом и вдохновением».

Завершена же пьеса была 7 ноября 1825 года. В письме к Вяземскому он напишет: «Кончил «Бориса Годунова», читал сам себе вслух, бил в ладоши и кричал: «Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!». 7 ноября вроде бы закончилась история создания драмы, но это не совсем так. Позже произошло декабрьское восстание, и Пушкин разволновался, уничтожил много своих бумаг, в том числе и дневник. 4 октября 1826 года в Михайловское прискакал фельдъегерь от императора, и писателя привезли в Москву, где проходила коронация. «У Пушкина был доверительный двухчасовой разговор с императором. Николай его успокоил: «Теперь Вашим цензором буду я». Пушкин обрадовался, но радоваться было нечему. Да, император освободил его от ссылки, но сказал, чтоб Пушкин показывал ему все свои творения. Потом Пушкин читал «Бориса Годунова» в домах своих друзей и получил за это выговор Бенкендорфа: «Кто Вам разрешил читать пьесу, которая не опубликована? Вас же император связал словом, что надо ему сначала показать».

В конце концов, после отрицательной рецензии Фадея Булгарина (отметим, он был настоящим врагом Пушкина и в этот момент сам писал роман о той же эпохе «Димитрий Самозванец») Конечно, Булгарин накатал отрицательную рецензию и предложил пьесу переделать, сделать что-то вроде романа Вальтера Скотта, и отложить публикацию сроком на 5 лет, пьеса выходит в декабре 30-го года (на обложке, кстати, указан уже 31-ый).

Закончим рассказ о великом произведении великого писателя таким интересным фактом: в 1725-м году пьеса называлась иначе: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333-е на городище Ворониче».